- 「奈落(せり)」

- 「廻り舞台(まわりぶたい)」

金丸座の歴史

現存する日本最古の歌舞伎の舞台

江戸時代からはじまった歌舞伎。香川県の琴平町には、江戸時代の後期(1835年)に建てられた、現存する日本最古の歌舞伎の芝居小屋があります。 旧金比羅大芝居(通称:金丸座)と呼ばれる、国の重要文化財に指定されたこの芝居小屋では、今でも定期的に歌舞伎の公演が行われています。

金丸座は、普段は一般公開されていて、中を見学することができます。

金丸座を見学

芝居小屋の入り口

入場料の500円を払って、金丸座の中へ入ります(中高校生300円、小学生200円)。一度に大勢が入れないよう、わざと狭く作ってある入口をくぐります。

入場料の500円を払って、金丸座の中へ入ります(中高校生300円、小学生200円)。一度に大勢が入れないよう、わざと狭く作ってある入口をくぐります。  昔は履物をここで預けて、番号がかかれた木札をもらっていたそうです。

昔は履物をここで預けて、番号がかかれた木札をもらっていたそうです。 花道と観客席

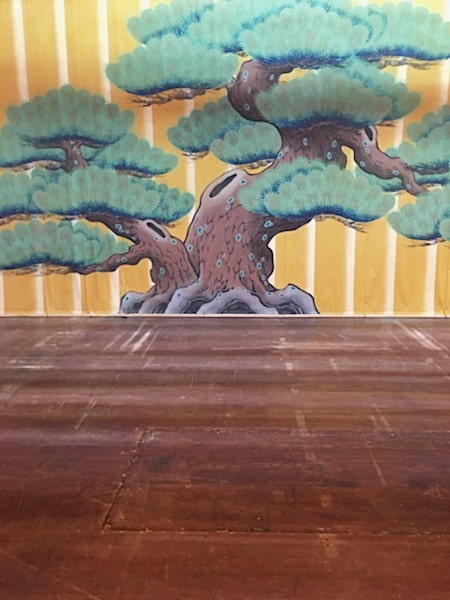

こちらが観覧席です。木枠で一つづつ囲っている畳の席が平場席で、両脇の席が桟敷席です。そして舞台までは幅広の花道が設けられています。観客席との距離が、近いですね。 天井は格子状で、竹で編んであり、ここから花吹雪を散らせるそうです。

こちらが観覧席です。木枠で一つづつ囲っている畳の席が平場席で、両脇の席が桟敷席です。そして舞台までは幅広の花道が設けられています。観客席との距離が、近いですね。 天井は格子状で、竹で編んであり、ここから花吹雪を散らせるそうです。  金丸座のマークである、鶴のデザインが施されたちょうちんが飾られています。

金丸座のマークである、鶴のデザインが施されたちょうちんが飾られています。 歌舞伎の舞台と仕掛け

奈落やまわり舞台の位置を確認

次に舞台に上がって、奈落や廻り舞台の位置を確認します。廻り舞台とは、舞台の中央が回転して場面を一度に変えることができる装置のことです。 奈落は「せり」とも呼ばれています。奈落は廻り舞台の一部がスライド式に上下移動して、歌舞伎役者が出入りできる所です。実際に舞台にあがって間近で見ると、床を切り抜いてある位置がよくわかります。 その他にも「かけすじ」と呼ばれる、役者が宙乗りになって移動する装置も見ることが出来ました。

次に舞台に上がって、奈落や廻り舞台の位置を確認します。廻り舞台とは、舞台の中央が回転して場面を一度に変えることができる装置のことです。 奈落は「せり」とも呼ばれています。奈落は廻り舞台の一部がスライド式に上下移動して、歌舞伎役者が出入りできる所です。実際に舞台にあがって間近で見ると、床を切り抜いてある位置がよくわかります。 その他にも「かけすじ」と呼ばれる、役者が宙乗りになって移動する装置も見ることが出来ました。 舞台下の仕掛けを見学

舞台裏には、歌舞伎役者が化粧や着替えに使う畳部屋があります。これらの控え室を見学したら、舞台下にも降りてみましょう。舞台下では、奈落や廻り舞台の仕掛けがどう動いているのかを、見学することができます。 こちらは、廻り舞台の下の仕掛けです。天井から押し棒が下がっているのが見えますか?この押し棒を4人がかりでまわします。廻り舞台は人力だけで動かしていたんですね。

こちらは、廻り舞台の下の仕掛けです。天井から押し棒が下がっているのが見えますか?この押し棒を4人がかりでまわします。廻り舞台は人力だけで動かしていたんですね。  こちらは奈落(セリ)の入り口になります。歌舞伎役者が衣装を着て、この狭い入口から出入りするのは大変そうです。

こちらは奈落(セリ)の入り口になります。歌舞伎役者が衣装を着て、この狭い入口から出入りするのは大変そうです。 金丸座の定期公演「こんぴら歌舞伎」

毎年4月に行われる歌舞伎公演

金丸座では、現在も歌舞伎の公演「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が、毎年4月に2週間半ほどの期間で行われています。 チケットなど詳細はこちらのサイトをご確認ください。 昔の歌舞伎小屋に座って、間近で歌舞伎役者の演技が見られるなんて贅沢ですね。ぜひ一度見てみたいです。金丸座の舞台見学まとめ

歌舞伎を見る際の参考に

昔の歌舞伎の舞台、いかがでしたか?こんぴらさんをお参りした時に、一緒に金丸座(旧金比羅大芝居)にも寄ってみられると楽しいかと思います。 歌舞伎を鑑賞前後に見学してみるのも良いかもしれません。

歌舞伎を初めて見るときは「一幕見席」から試してみる手もあり

「歌舞伎の一幕見券ってどんなチケットなの?」「料金はいくら?違いは何?」…などの疑問点についてお答えしています。歌舞伎が初めてのあなたにおすすめ。

金丸座へのアクセス・営業時間・駐車場

金丸座は、こんぴらさんの参道から、歩いて5分の場所にあります。| アクセス | 高松市から車で1時間、善通寺インターから17分。 |

|---|---|

| 住所 | |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| URL | 公式サイト |

| 駐車場 | こんぴらさんの参道入口に有料駐車場あり |

周辺の観光スポット

周辺にはその他にもたくさんの観光名所があります。

こんぴらさんの参拝と参道のお店|何度でも行きたくなる人気の参拝スポット

先日、こんぴらさんの愛称で知られる、金毘羅宮(ことひらぐう)へ出かけてきました。 香川県の瀬戸内海を見下ろす琴平山の中腹に、こんぴらさんの本宮があります。そして...

栗林公園の見どころ|黒松が見事なミシュラン3つ星の大名庭園

香川県に栗林公園(りつりんこうえん)という、千本以上の手入れされた黒松を観賞できる、素晴らしい日本庭園があります。 栗林公園は、江戸時代にお殿様の下屋敷があった...

![最新版 歌舞伎の解剖図鑑 [ 辻 和子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0728/9784767830728_1_2.jpg?_ex=128x128)